| |

|

| Kurzvita Jan Koetsier

|

|

Jan Koetsier, geboren am 14.

August 1911 in Amsterdam als Sohn der Sängerin Jeanne Koetsier

und des Lehrers Jan Koetsier-Muller, erhielt bereits in früher

Kindheit musikalische Anregungen und Förderung (Klavierunterricht).

Seinen bald gefassten Entschluss zum Musikstudium verwirklichte

Koetsier, der mit seiner Familie im Jahr 1913 nach Berlin umzog,

nach Abschluss seiner Schulzeit: Als damals jüngster Student

bestand er mit 16 Jahren die Aufnahmeprüfung im Fach Klavier

an der Berliner Hochschule für Musik, wo er neben Klavier

u. a. Partiturspiel und Musiktheorie bei Walther Gmeindl und ab

1932 Dirigieren bei Julius Prüwer studierte. Gefördert

auch von Artur Schnabel, begann sich in dieser Zeit sein weiterer

beruflicher Weg: Komponist und Dirigent abzuzeichnen. 1933 übernahm

Jan Koetsier eine Arbeit als Korrepetitor am Stadttheater in Lübeck.

Bereits nach einer Konzertsaison kehrte er jedoch wieder nach

Berlin zurück und begab sich von dort aus als Dirigent von

Theaterensembles, wie etwa der »Deutschen Musikbühne«

und der »Deutschen Landesbühne«, auf Tournee;

erweiterte auf diese Weise sein Repertoire an bühnenmusikalischen

Werken.

|

Jan Koetsier dirigiert in der Hochschule für Musik und Theater

München das Orchester der „Deutschen Landesbühne

e.V. Berlin“. Er kontrolliert durch den Kopfhörer den

Vortrag des Solisten aus der Schweizer Gesandtschaft.

|

Ab 1936/37 erhielt er dann die Gelegenheit,

beim Kurzwellensender Berlin als freiberuflicher Dirigent die

Übertragung von eigens bearbeiteter Volksmusik, u. a. von

südamerikanischen oder afrikanischen Liedern, zu leiten.

Aufgrund der politischen Situation gab Koetsier im Jahr 1940 seine

Stellung am Berliner Rundfunk auf und nahm ein Angebot an, die

Tänzerin Ilse Meudtner über ein Jahr bei ihrer Tournee

am Klavier zu begleiten. Nachdem er im Anschluss daran als Dirigent

mit der in Den Haag neu gegründeten Kammeropera zahlreiche

holländische Orte bereist hatte (1941/42), übernahm

er den Posten des Zweiten Dirigenten beim »Concertgebouworkest«

in Amsterdam (1942-48) – eine zentrale Station in seiner

künstlerischen Laufbahn, die u. a. durch die Zusammenarbeit

mit dem Chefdirigenten des Orchesters, Willem Mengelberg, für

Koetsier wertvolle Anregungen und Erfahrungen mit sich brachte. |

Nach einer sich anschließenden kürzeren

Phase als Dirigent des »Residentie Orkest« und als

Dirigierlehrer am Königlichen Konservatorium in Den Haag

erhielt er 1950 ein Angebot des Bayerischen Rundfunks, als Erster

Dirigent beim dort neu gegründeten »Symphonieorchester

des Bayerischen Rundfunks« anzufangen. Sechzehn Jahre widmete

sich Koetsier in dieser Position insbesondere Studioproduktionen

aller Epochen und Stilrichtungen, die dort für den täglichen

Sendebetrieb gebraucht wurden. Daneben dirigierte er öffentliche

Konzerte, u. a. in der »musica viva«-Reihe des Bayerischen

Rundfunks. 1966 übernahm er eine Professur für Dirigieren

an der Münchner Hochschule für Musik und setzte sich

in dieser Zeit u.a. für die Reformierung des Lehrplans ein.

|

|

Nach seiner Pensionierung widmete sich Koetsier in seinem Haus

in der oberbayerischen Gemeinde Rattenkirchen hauptsächlich

dem Komponieren. Zur Förderung junger Blechbläserensembles

begründete er in diesen Jahren den »Internationalen

Jan Koetsier Wettbewerb« (ab 1999 an der Hochschule für

Musik und Theater München).

Der intensive Kontakt zu Instrumentalsolisten

und Ensembles, den Jan Koetsier zeitlebens pflegte, und seine

Auseinandersetzung mit der musikalischen Praxis hatte die Entstehung

zahlreicher Auftragswerke zur Folge. Neben dem »Philip Jones

Brass Ensemble« und dem »Trio Armin Rosin« gehörten

die von Armin Rosin gegründete »Brass Philharmonie«,

das »Slokar Quartet«, das »Rennquintett«,

das »Leipziger Hornquartett« und die »Münchner

Blechbläsersolisten« sowie u. a. zahlreiche Streichersolisten

und Pianisten zu den Musikern, mit denen er immer wieder zusammengearbeitet

hat und aus deren Repertoire viele seiner Werke längst nicht

mehr wegzudenken sind. Die Tatsache, dass Koetsier sich bei seiner

Arbeit stets an musikpraktischen Gegebenheiten und Erfordernissen

orientierte, ist auch als primärer Grund für die Wahl

seiner Instrumentenkombinationen und -besetzungen anzusehen, etwa

die Verbindung von Horn und Harfe (Sonate, op. 94), 4 Tuben bzw.

Posaunen (»Wolkenschatten«, op. 136, für Tubaquartett;

»Die Bremer Stadtmusikanten«, op. 138, für Posaunenquartett)

oder Blechbläserquintett und Harfe (»Introduktion und

Variationen über das ›Vyšehrad‹-Thema von

Friedrich Smetana«, op. 71). Neben Kammermusik für

Bläser und Streicher unterschiedlichster Besetzung entstanden

Solokonzerte (z. B. das »Echo-Konzert« für 2

Piccolotrompeten und Streichorchester, op. 124, oder das Konzert

für Blechbläserquintett und Orchester, op. 133) sowie

zahlreiche Orchesterwerke, darunter Sinfonien und Serenaden; dazu

kommen Klavier- und Orgelmusik, einige Lieder, Chorwerke sowie

u. a. eine Oper (»Frans Hals«, op. 39).

|

|

Viele dieser Kompositionen haben längst Eingang in die

Programmgestaltung von Konzerten im In- und Ausland gefunden.

Außer Koetsiers Kammermusik sind insbesondere die Solokonzerte

sowie die Orchesterwerke immer wieder zu hören –

herausragende Ereignisse waren beispielsweise Aufführungen

seines Konzerts für Trompete, Posaune und Orchester, op.

17, durch Rafael Kubelik und das »Symphonieorchester des

Bayerischen Rundfunks«, und der 3. Sinfonie, die u. a.

das »Philadelphia Orchestra« seinem Publikum in

Philadelphia und New York präsentierte.

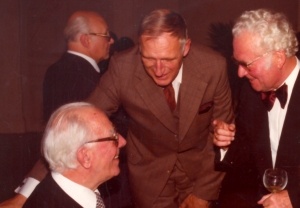

Jan Koetsier beim 65. Geburtstag von Rafael Kubelik im

Jahre 1979

|

Im Jahr 2002 beendete er seine kompositorische Tätigkeit

und übersiedelte mit seiner Frau Margarete ins Wohnstift

Augustinum in München. Dort starb Jan Koetsier am 28. April

2006.

© Stephanie Mauder |

|